療養費

次のような場合は一度医療費の全額をお支払いいただき、市(区)町村の窓口へ申請してください。審査で決定すれば、自己負担額分を除いた額を払い戻します。

(1)一般診療

緊急その他やむを得ない理由によってマイナ保険証や資格確認書等を持たずに治療を受けたとき

(2)海外療養費

海外渡航中に、急病で治療を受けたとき

(3)補装具

医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を作ったとき

(4)はり・きゅう、あんま・マッサージ

医師が必要と認めたはり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術を受けたとき

(5)生血代

輸血のために生血を求めたとき

(6)移送費

移動困難な患者が、医師の指示により、緊急的な必要性があって移送されたとき(計画転院は対象外)

医療費を支払った日の翌日から2年間を過ぎると申請できません。

審査の結果、支給されない場合もあります。

海外での診療に係る審査には半年以上の時間がかかる場合があります。

注意点

・医療費を支払った日の翌日から2年間を過ぎると申請ができません

・審査の結果、支給されない場合もあります

・海外での診療に係る審査には半年以上の時間がかかる場合があります

申請に必要なもの

| 種類 | 必要なもの① (療養費の種類別) |

必要なもの② (各療養費共通) |

|---|---|---|

| 一般診療 |

|

|

| 海外療養費 |

|

|

| 補装具 |

|

|

| はり・きゅう、 あんま・マッサージ |

|

|

| 生血代 |

|

|

| 移送費 |

|

※1 『領収明細書』とは診療報酬明細書(レセプト)に記載の診療の結果生じた初診料、再診料、入院費、診察費、手術費、医療費などの各費用額とその合計額を記載したものです。

※2 パスポートに治療を受けた期間の出入国スタンプが押されていない場合のみ。

※3 領収書に名称・採型区分・種類、価格等の明細(既製品装具の場合はメーカ名・製品名・数量)が記載されている場合は、請求書は不要です。

※詳細については市(区)町村窓口までお問い合わせください。

高額療養費

高額療養費とは、同じ月内に医療機関窓口で支払った医療費の合計について、自己負担限度額を超えた額を支給するものです。振込口座の登録がない方には「高額療養費の支給について(お知らせ)」をお送りしますので、お住まいの市(区)町村の窓口で申請してください。一度申請すると、次回から振込先口座に自動的に振り込みます。

診療月の翌月1日から2年以内に申請してください。

申請に必要なもの

・マイナ保険証や資格確認書等 ・口座番号、口座名義人の確認ができるもの(預金通帳等)

■1か月の自己負担額

| 負担割合 | 負担区分 | 自己負担限度額(月額) | |

|---|---|---|---|

| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||

| 3割 | 現役並みⅢ | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〔過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、140,100円〕 |

|

| 現役並みⅡ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〔過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、93,000円〕 |

||

| 現役並みⅠ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〔過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、44,400円〕 |

||

| 2割 | 一般Ⅱ | 18,000円 〔年間限度額144,000円 (■高額療養費(外来年間合算)参照)〕 |

57,600円 〔過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降は、44,400円〕 |

| 1割 | 一般Ⅰ | ||

| 区分Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |

| 区分Ⅰ | 15,000円 | ||

■高額療養費の計算方法

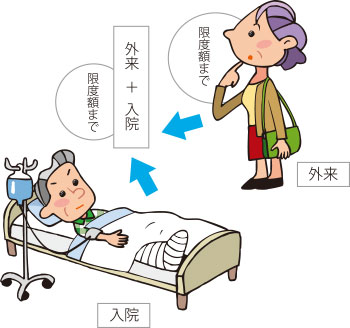

①まず外来の高額療養費を計算します。月毎に個人単位で外来の自己負担額を合計し、自己負担限度額を差し引きます。

②次に世帯単位の高額療養費を計算します。世帯内の被保険者の自己負担額を合計し、自己負担限度額を差し引きます。また、①で計算した外来の高額療養費があれば、その額も差し引きます。(世帯合計の対象は、同じ住民票上の世帯に属する後期高齢者医療の被保険者です。)

③現役並み区分の方は、世帯単位の高額療養費の計算のみを行います。

◆75歳到達月は、誕生日前の医療保険と後期高齢者医療の2つの制度をまたがるため、個人単位の自己負担限度額が2分の1になります(誕生日が月の初日である場合を除く)。

◆月の1日から末日まで、ひと月ごとの病院・診療所・歯科・薬局の自己負担額が区別なく合計します。

◆入院中の食費や保険外費用(差額ベッド代や美容整形、人間ドック、市販の医療品の購入など)は計算の対象となりません。

◆高額療養費の支給は、診療を受けた月から4か月後以降となります。

■高額療養費(外来年間合算)

年間を通して長期の外来療養を受けている方の負担を軽減する制度です。毎年8月から翌年7月診療分の1年間が対象期間となります。対象期間の末日時点で一般Ⅰ・Ⅱまたは区分Ⅰ・Ⅱの被保険者であって、対象期間のうち一般Ⅰ・Ⅱまたは区分Ⅰ・Ⅱであった月の外来の自己負担額(月額の高額療養費の支給がある場合、月額の高額療養費の支給を差し引いてもなお残る自己負担額)の合計額が、144,000円(年間限度額)以上の方が対象です。

年間限度額を超えて支払われた分を支給します。申請の必要な方には案内をお送りします。申請案内に記載された市(区)町村の窓口へ申請してください。基準日(7月31日)の翌日から2年以内に申請してください。

詳細は市(区)町村窓口までお問い合わせください。

入院時生活・食事療養費

入院したときは、医療費とは別に、一般病床の場合は食事代、療養病床の場合は食費と居住費の一部を標準負担額として被保険者が負担します。 「一般病床の食事代」および「療養病床の食費、居住費」は、次の標準負担額となります。負担区分が「区分」「区分 」の方は、マイナ保険証または負担区分の併記された資格確認書の提示が必要です。

標準負担額〔食事代、食費(1食当たり)、居住費(1日当たり)〕

| 負担区分 | 一般病床 | 療養病床 ※1 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 入院医療の 必要性が高い方 |

||||||

| 食事代 | 食費 | 居住費 | 食費 | 居住費 | ||

| 現役並みⅠ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅰ・Ⅱ | 510円※2 | 510円※2※3 | 370円 (指定難病 患者を除く) |

510円※2※3 | 370円 (指定難病患者を除く) |

|

| 区分Ⅱ | 90日までの入院 | 240円 | 240円 | 240円 | ||

| 90日を超える入院 | 190円※4 | 190円※4 | ||||

| 区分I | 110円 | 110円 | 140円 | |||

| 老齢福祉年金受給者 | 0円 | 110円 | 0円 | |||

※1 療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床で、疾患や状態によって、医療区分が分けられています。

※2 指定難病患者の方は、300円です。また、平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していて、平成28年4月1日以降引き続き入院している方は当分の間260円です(今後、変更となる場合があります)。

※3 一部医療機関では470円です。

※4 負担区分が「区分Ⅱ」の方で、限度額適用・標準負担額減額認定期間中に食費の減額申請をする日を含む月から過去12か月以内の入院期間(福岡県後期高齢者医療広域連合の医療制度に加入する前の公的医療保険での入院日数も含む。区分Ⅱ以外の期間は除く)が90日を超えた場合は、改めてお住まいの市(区)町村の窓口へ食費の減額申請をしてください。この申請月の翌月から食費の標準負担額が減額されます。

申請月に支払った食事代は、市(区)町村の窓口で差額を請求申請することができます。

差額申請に必要なもの

・マイナ保険証や資格確認書等

・口座番号、口座名義人の確認ができるもの(通帳等)

・領収証(原本):入院期間が90日を超えていることがわかるものと差額申請の対象となる月のもの

詳細は市(区)町村窓口までお問い合わせください

高額介護合算療養費

後期高齢者医療と介護保険の両方を利用し、1年間(8月から翌年7月診療分)の自己負担額の世帯合計について基準額を超えた額を払い戻します。

■後期高齢者医療の限度額(年額)・世帯で合算

| 負担区分 | 限度額(年額) |

|---|---|

| 現役並みⅢ | 212万円 |

| 現役並みⅡ | 141万円 |

| 現役並みⅠ | 67万円 |

| 一般Ⅰ、一般Ⅱ | 56万円 |

| 区分Ⅱ | 31万円 |

| 区分Ⅰ | 19万円 ※1 |

※1 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

支給が見込まれる方には、毎年2月頃に申請案内をお送りします。基準日(7月31日)の翌日から2年以内に、申請案内に記載された市(区)町村の窓口へ申請してください。

県外から転入された方は、基準日に住民票があった県の市(区)町村で申請してください。

(新たに被保険者になったり、転出入をしたときは、自己負担額証明書が必要になることがあります。)前の年に申請をした方も、該当する場合は申請が必要です。

介護保険に関しては、各介護保険者までお問い合わせください。

葬祭費

被保険者がお亡くなりになったときは、葬祭を行った方(主に喪主、葬儀をしない場合は火葬を行った方等)に3万円が支給されます。ただし、葬祭を行った翌日から2年間を過ぎると申請できません。

申請に必要なもの

・葬祭を行った方(喪主)と亡くなった被保険者が分かるもの(会葬礼状、葬儀費用の領収書等)

・申請者の預金通帳

詳細は市(区)町村窓口までお問い合わせください

負担区分判定と自己負担割合

診療を受けた時、医療機関の窓口で総医療費の1割、2割または3割の自己負担額をお支払いいただきます。自己負担割合は、その年度(4月~7月は前年度)の住民税課税所得等によって判定されます。所得更正や世帯構成の変更等により、判定が見直されることがあります。

なお、令和4年10月1日からの自己負担割合について、新たに2割負担が追加となりました。自己負担割合が1割負担の方のうち、一定以上の所得がある方が対象です。

詳細については、「窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について」を参照してください。

| 自己負担割合 | 負担区分 | 要件 | |

|---|---|---|---|

| 3割 | 現役並みIII | 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる方 | |

| 現役並みII | 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいる方 | ||

| 現役並みI | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方 | ||

| 【基準収入額適用】 現役並みⅠ・Ⅱに該当する方のうち、次のいずれかに該当する場合は、お住まいの市(区)町村に申請すると自己負担が2割または1割になります。 ①同一世帯に被保険者が2人以上いる場合 被保険者全員の収入の合計額が520万円未満である。 ②同一世帯に被保険者が本人しかいない場合 本人の収入が383万円未満であるか、本人の収入が383万円以上で、同一世帯の70歳~74歳の方との収入合計額が520万円未満である。 |

|||

| 2割 | 一般II | 同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記①または②に該当する方 ①同一世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上 ②同一世帯に被保険者が複数で、被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上 |

|

| 1割 | 一般I | 「現役並み所得者」「一般Ⅱ」「区分Ⅱ」「区分Ⅰ」以外の方 | |

| 区分II | 世帯全員の住民税が非課税で「区分I」以外の方 | ||

| 区分I | 世帯全員が住民税非課税で世帯全員の所得が0円である世帯に属する方(公的年金控除額は80.67万円として計算します)、または世帯全員が住民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である方 | ||

申請により、資格確認書に限度額の適用区分や長期入院該当日、特定疾病区分を併記することができます。

取り扱いの詳細は下記リンクをご参照ください。

健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は、不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナ保険証に関するお問い合わせについては、マイナンバー総合フリーダイヤルにお願いいたします。

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

(受付時間 平日9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30)

◆負担区分の判定に用いる「収入」とは、年金、給与、事業収入などの金額をいいます。また「住民税課税所得」は、収入から地方税法に基づく必要経費(公的年金等控除、給与所得控除など)、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの所得控除を差し引いた金額です(所得税の課税所得とは異なります)。なお、「その他の合計所得金額」は、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた金額です。

ただし、「現役並み所得者」となる世帯主の方で、前年12月31日現在に同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の世帯員がいるときは、16歳未満の人数に33万円、16歳以上19歳未満の人数に12万円を乗じた金額を「住民税課税所得」から控除して判定します。なお、令和4年10月1日以降は、2割負担の方についても適用されます。

◆住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と、同世帯の被保険者の方の旧ただし書所得(総所得金額等から43万円を控除した金額)の合計額が210万円以下の場合は1割負担となります。(この判定方法は、平成27年1月1日から適用され、届出は不要です。)ただし、令和4年10月1日以降は、2割負担となる場合もあります。

◆世帯構成が変わる、または世帯に新たに70歳または75歳の誕生日を迎えた方がいると、8月に限らず負担区分が変わることがあります。

◆8月以降に住民税課税所得等が変更になると、さかのぼって負担区分が変わることがあります。負担区分が変わることにより自己負担割合も変わった場合、その期間に受診した自己負担額の差額精算が必要になります。

特定疾病

次の特定の疾病により長期間継続して高額な治療が必要になった場合は、市(区)町村の窓口で特定疾病療養受療証の交付を申請して、医療機関窓口に提示してください。医療費の自己負担額が、入院、外来別に医療機関ごとに1か月につき1万円までとなります。

①人工透析が必要な慢性腎不全

②血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は第IX因子障害(いわゆる血友病)

③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)

一部負担金の減免・徴収猶予

特別な事由により医療機関への支払いが一時的に困難となった場合は、申請により自己負担額の減免・徴収猶予が受けられることがあります。ただし、市町村民税の減免・非課税や預金残高など要件があります。

【特別な事情】

おおむね過去1年以内に、被保険者の属する世帯の世帯主が①~⑤のいずれかに該当した場合を指します

① 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

② 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少したこと。

③ 事業又は業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したこと。

④ 重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと(ただし、当該世帯が当該被保険者のみの世帯である場合を除く)。

⑤ 前①~④に掲げる事由に類する事由があったとき。

【措置の種類】

・免除・・・・・医療機関等での窓口支払いはありません。

・減額・・・・・窓口支払い額の一部が減額されます。

・徴収猶予・・・一定期間の支払いが猶予され、期間経過後に広域連合に支払いをしていただきます。

【減免期間】

申請のあった日から原則6か月以内(申請月を含む)。同一事由での再申請は認めません。

状況によってご用意いただく添付書類が変わるため、一度お住まいの市(区)町村窓口にご相談ください。

※ 大規模災害発生時は異なる措置をとることがあります。

Copyright(C)

福岡県後期高齢者医療広域連合

All Rights Reserved.